省エネルギー基準とZEH水準の解説です

この記事のポイント

1.国交省・小委員会の資料「最近の動向」

2.省エネルギー基準とZEH水準の正体

3.省エネルギー基準、ZEH水準

4.誘導仕様基準

です。

これからの住宅の新築・増改築のご検討にお役立てください。

1.国交省・小委員会の資料「最近の動向」

建築物の省エネルギー基準は国交省の委員会で議論されています。

建築物エネルギー消費性能基準等小委員会

会議の中で「最近の動向」が報告され、ここで住宅の省エネルギー政策の流れを掴むことができます。

2.省エネルギ基準とZEH水準の正体

住宅性能表示制度の断熱等級で

等級4 省エネルギ基準

等級5 ZEH水準

だという事がわかります。

![]()

国としては

① 2025年に断熱等級4を義務化

② 2030年に断熱等級5(ZEH水準)

まで引き上げようというスケジュールとなっているわけです。

その理由としては、

北米等の先進国に比べると、日本は出遅れているため

という大義名分があげられます。

断熱等級6,7はドイツの建物断熱に匹敵すると考えられます。

ZEH水準の次は断熱等級6,7が控えていると思うとゾッとします・・なにせ、等級6は関東で北海道クラスの断熱性能を実現しようという数値なのですから・・

3.省エネルギー基準、ZEH水準

次に、地域区分(1~8)ごとに省エネルギー基準、ZEH水準の断熱性能が定められている事が表から読み解けます。

![]()

断熱等級4が省エネルギー基準の断熱性能

断熱性能5がZEH水準の断熱性能

で、各地域区分ごとに数値が設定され、そのまま表の値が採用されているのです。

よって、断熱等級6,7は表の数値を想定しておけば次の展開が読めるわけです。

断熱等級6の「6地域」のUA値は0.46で、断熱等級4(省エネルギー基準)の「1地域」のUA値0.45に匹敵するので、

関東で北海道クラスの断熱性能を要求される

というのが断熱等級6の世界だということなのです。

4.誘導仕様基準を新設 ZEH水準の仕様ルート

UA値、ηを計算するには「詳細計算ルート」を使わねばならず、簡易的な方法の「仕様ルート」で合理化を図ろうという提案がされています。

![]()

「ZEH水準」の仕様ルートが「誘導仕様基準」で、決められた仕様の断熱材やサッシ、設備機器を選択することで、ZEH水準がクリアが簡素化できるという方法です。

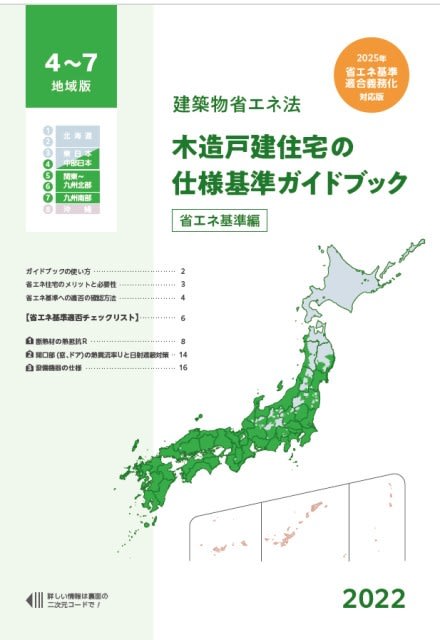

実際には、ガイドブックが「省エネルギー基準編」と「誘導基準編」の二種類が用意されています。

![]()

![]()

二種類の基準編ガイドブックが用意されています

「誘導基準編」はZEH水準なので、より断熱性能が厳しく設定され、断熱材やサッシ、設備機器の仕様が高度になっているのは言うまでもありません。

このガイドブックのチェック表に実際建物に使うものをチェックして確認検査機構に提出すれば良いわけです。

計算もパソコンも必要ないので、手軽な仕様書です。

私の場合は、基準データの割り出しと数値の確認に使える便利なアイテムになっています。(まともに使う気は全くない・・)

次回は、この仕様書を用いて、「魔改造」を行っていきたいと思います。

![]()

もくじへ・・

この記事のポイント

1.国交省・小委員会の資料「最近の動向」

2.省エネルギー基準とZEH水準の正体

3.省エネルギー基準、ZEH水準

4.誘導仕様基準

です。

これからの住宅の新築・増改築のご検討にお役立てください。

1.国交省・小委員会の資料「最近の動向」

建築物の省エネルギー基準は国交省の委員会で議論されています。

建築物エネルギー消費性能基準等小委員会

会議の中で「最近の動向」が報告され、ここで住宅の省エネルギー政策の流れを掴むことができます。

2.省エネルギ基準とZEH水準の正体

住宅性能表示制度の断熱等級で

等級4 省エネルギ基準

等級5 ZEH水準

だという事がわかります。

国としては

① 2025年に断熱等級4を義務化

② 2030年に断熱等級5(ZEH水準)

まで引き上げようというスケジュールとなっているわけです。

その理由としては、

北米等の先進国に比べると、日本は出遅れているため

という大義名分があげられます。

断熱等級6,7はドイツの建物断熱に匹敵すると考えられます。

ZEH水準の次は断熱等級6,7が控えていると思うとゾッとします・・なにせ、等級6は関東で北海道クラスの断熱性能を実現しようという数値なのですから・・

3.省エネルギー基準、ZEH水準

次に、地域区分(1~8)ごとに省エネルギー基準、ZEH水準の断熱性能が定められている事が表から読み解けます。

断熱等級4が省エネルギー基準の断熱性能

断熱性能5がZEH水準の断熱性能

で、各地域区分ごとに数値が設定され、そのまま表の値が採用されているのです。

よって、断熱等級6,7は表の数値を想定しておけば次の展開が読めるわけです。

断熱等級6の「6地域」のUA値は0.46で、断熱等級4(省エネルギー基準)の「1地域」のUA値0.45に匹敵するので、

関東で北海道クラスの断熱性能を要求される

というのが断熱等級6の世界だということなのです。

4.誘導仕様基準を新設 ZEH水準の仕様ルート

UA値、ηを計算するには「詳細計算ルート」を使わねばならず、簡易的な方法の「仕様ルート」で合理化を図ろうという提案がされています。

「ZEH水準」の仕様ルートが「誘導仕様基準」で、決められた仕様の断熱材やサッシ、設備機器を選択することで、ZEH水準がクリアが簡素化できるという方法です。

実際には、ガイドブックが「省エネルギー基準編」と「誘導基準編」の二種類が用意されています。

二種類の基準編ガイドブックが用意されています

「誘導基準編」はZEH水準なので、より断熱性能が厳しく設定され、断熱材やサッシ、設備機器の仕様が高度になっているのは言うまでもありません。

このガイドブックのチェック表に実際建物に使うものをチェックして確認検査機構に提出すれば良いわけです。

計算もパソコンも必要ないので、手軽な仕様書です。

私の場合は、基準データの割り出しと数値の確認に使える便利なアイテムになっています。(まともに使う気は全くない・・)

次回は、この仕様書を用いて、「魔改造」を行っていきたいと思います。

平成30年(令和元年)省エネルギー基準の地域区分 外皮性能の基準値 - べんりや日記

平成30年(令和元年)の省エネ基準では地域区分1~8地域が見直されましたこの記事のポイント1.省エネ基準では地域区分が見直された・・2025年4月に省エネ基準適合が...

平成25年省エネルギー基準の地域区分 外皮平均熱貫流率UAの基準値 - べんりや日記

平成11年省エネ基準ではⅠ~Ⅵ地域に分かれていた地域区分が平成25年省エネ基準では1~8地域になりました平成25年省エネ基準の地域区分細かい地域は市町村単位で決め...

一次エネルギー消費量の計算 省エネ住宅エコポイント対応の新築工事の断熱設計 - べんりや日記

一次エネルギー消費量の計算方法の解説です新築工事で省エネ住宅エコポイントの申請を行う場合、一次エネルギー消費量の検討で等級4以上の性能が必須となります。平成25...

もくじへ・・