平成30年(令和元年)の省エネ基準では地域区分1~8地域が見直されました

この記事のポイント

1.省エネ基準では地域区分が見直された ・・2025年4月に省エネ基準適合が義務化

2.微妙に違う地域区分 ・・雪国・長岡市は冬から夏の対応にシフトチェンジ

3.4~7地域はひとくくりの仕様基準 ・・今までの5~7地域の基準が厳しくなった

4.断熱費用がかかる時代に ・・詳細計算ルートのすすめ

です。

これからの住宅の新築・増改築のご検討にお役立てください。

1.令和元年からの地域区分 ~ 2025年4月(予定)から省エネ基準適合が義務化に

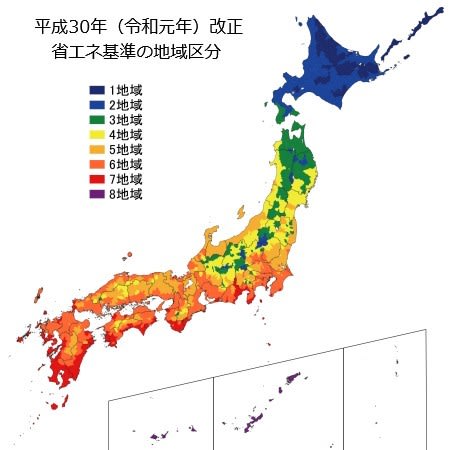

平成30年(令和元年)省エネ基準の地域区分

![]()

細かい地域は市町村単位で決められています。

外皮平均熱貫流率UAと冷房期の平均日射熱取得率ηACの最大値が各地域区分によって定められています。

各地域区分の最大UA値(W/m2・K)最大ηAC値

地域区分12345678UAの最大値0.450.460.560.750.870.870.87-ηACの最大値----3.02.82.76.7※※令和2年4月に3.2から6.7に見直されました

各地域でのUA値、ηACは上記の数値以下にする必要があり、2025年4月(予定)には義務化されます。

2.微妙に違う地域区分 ~長岡市は冬から夏の対応にシフトチェンジ

実は改正前と外征後の地域区分が微妙に異なり、これまで4地域だったのが5地域に変更になったケースもあります。

その場合、UA値は甘くなるのですが、ηACの最大値の判定を行わなければならず、夏場の日射取得の制限を受けてしまいます。

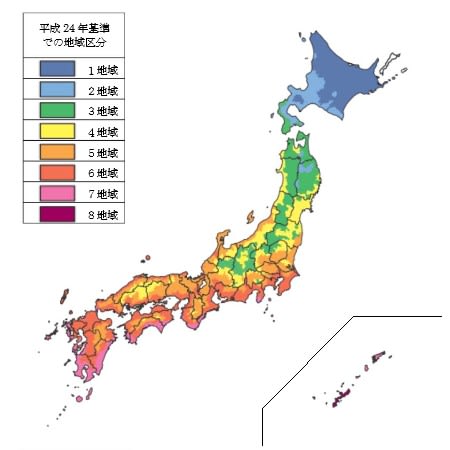

平成25年、平成28年省エネ基準の地域区分(参考)

![]()

↓

![]()

微妙に地域が違っています

実は、当社の位置する長岡市では4→5地域になったケースに当てはまります。

即ち、今まで、UA値は0.75以下だったのが、0.87以下に変更になりました。(それで良いのか????)

その代わり、冷房機の日射取得率ηACの制限を受けるようになったわけです。

つまり、

冬→夏を考慮した住宅にせよ

というお国からのお達しです。気候変動対策もいよいよ佳境か~・・2030年がタイムリミットって言われてますしね・・

3.4~7地域はひとくくりの仕様基準 ~今までの5~7地域の基準が厳しくなった

5地域の場合、UA値は0.85以下の設定ですが、それは「詳細計算ルート」を採用した場合の話で、計算の必要ない「仕様基準」を採用した場合は、4地域と同様の断熱仕様となります。(サッシは4地域で基準が厳しくなります)

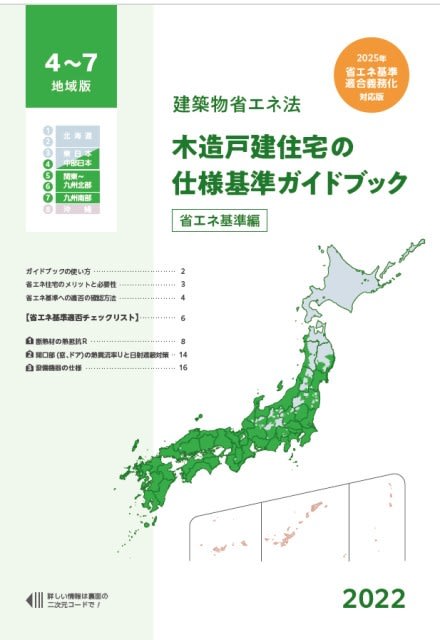

2025年省エネ基準 仕様基準ガイドブック

![]()

4~7地域まで断熱材の仕様が同じです

逆に言うと、今までの5~7地域の住宅が4地域並みに厳しくなった・・という事です。

つまり、

九州や関東地域でも、今までの(新潟県)長岡市並みの断熱基準の性能が要求されるようになった

という事になります。

いや~。地球温暖化もいよいよ佳境じゃのう~。

4.断熱費用がかかる時代に ~詳細計算ルートのすすめ

2025年の法改正だと、4号特例の廃止も同時に行われます。構造計算書の提出やZEH対応が迫られるため、建築費用に跳ね返ってしまい、更に省エネ基準に対応となるとダブルパンチになってしまいます。

仕様基準を採用した場合、4地域並みの断熱性能が要求されるので、既存の5~7地域ではコストアップにつながっていきかねません。

詳細計算ルートは、建物の各部位を細かく拾って計算する手法で、大変な作業を伴いますが、地域に合った断熱性能を選択できる方法です。

計算の不要な仕様基準を採用するかどうかは、工務店なり、施主さんなりに残された選択肢でもあります。

省エネに徹すれば、エネルギー効率が上がって、冷暖房のランニングコストは減るし、環境にも貢献できるのですが・・

(2030年にはZEH基準が義務化されるので、それまでの経過措置となります)

このブログでは、省エネ基準の解説やZEH対応の解説も同時に行っていきたいと思います。

省エネルギー基準、ZEH水準の正体 ~住宅性能表示 断熱等級4,5

![]()

もくじへ・・

この記事のポイント

1.省エネ基準では地域区分が見直された ・・2025年4月に省エネ基準適合が義務化

2.微妙に違う地域区分 ・・雪国・長岡市は冬から夏の対応にシフトチェンジ

3.4~7地域はひとくくりの仕様基準 ・・今までの5~7地域の基準が厳しくなった

4.断熱費用がかかる時代に ・・詳細計算ルートのすすめ

です。

これからの住宅の新築・増改築のご検討にお役立てください。

1.令和元年からの地域区分 ~ 2025年4月(予定)から省エネ基準適合が義務化に

平成30年(令和元年)省エネ基準の地域区分

細かい地域は市町村単位で決められています。

外皮平均熱貫流率UAと冷房期の平均日射熱取得率ηACの最大値が各地域区分によって定められています。

各地域区分の最大UA値(W/m2・K)最大ηAC値

地域区分12345678UAの最大値0.450.460.560.750.870.870.87-ηACの最大値----3.02.82.76.7※※令和2年4月に3.2から6.7に見直されました

各地域でのUA値、ηACは上記の数値以下にする必要があり、2025年4月(予定)には義務化されます。

2.微妙に違う地域区分 ~長岡市は冬から夏の対応にシフトチェンジ

実は改正前と外征後の地域区分が微妙に異なり、これまで4地域だったのが5地域に変更になったケースもあります。

その場合、UA値は甘くなるのですが、ηACの最大値の判定を行わなければならず、夏場の日射取得の制限を受けてしまいます。

平成25年、平成28年省エネ基準の地域区分(参考)

↓

微妙に地域が違っています

実は、当社の位置する長岡市では4→5地域になったケースに当てはまります。

即ち、今まで、UA値は0.75以下だったのが、0.87以下に変更になりました。(それで良いのか????)

その代わり、冷房機の日射取得率ηACの制限を受けるようになったわけです。

つまり、

冬→夏を考慮した住宅にせよ

というお国からのお達しです。気候変動対策もいよいよ佳境か~・・2030年がタイムリミットって言われてますしね・・

3.4~7地域はひとくくりの仕様基準 ~今までの5~7地域の基準が厳しくなった

5地域の場合、UA値は0.85以下の設定ですが、それは「詳細計算ルート」を採用した場合の話で、計算の必要ない「仕様基準」を採用した場合は、4地域と同様の断熱仕様となります。(サッシは4地域で基準が厳しくなります)

2025年省エネ基準 仕様基準ガイドブック

4~7地域まで断熱材の仕様が同じです

逆に言うと、今までの5~7地域の住宅が4地域並みに厳しくなった・・という事です。

つまり、

九州や関東地域でも、今までの(新潟県)長岡市並みの断熱基準の性能が要求されるようになった

という事になります。

いや~。地球温暖化もいよいよ佳境じゃのう~。

4.断熱費用がかかる時代に ~詳細計算ルートのすすめ

2025年の法改正だと、4号特例の廃止も同時に行われます。構造計算書の提出やZEH対応が迫られるため、建築費用に跳ね返ってしまい、更に省エネ基準に対応となるとダブルパンチになってしまいます。

仕様基準を採用した場合、4地域並みの断熱性能が要求されるので、既存の5~7地域ではコストアップにつながっていきかねません。

詳細計算ルートは、建物の各部位を細かく拾って計算する手法で、大変な作業を伴いますが、地域に合った断熱性能を選択できる方法です。

計算の不要な仕様基準を採用するかどうかは、工務店なり、施主さんなりに残された選択肢でもあります。

省エネに徹すれば、エネルギー効率が上がって、冷暖房のランニングコストは減るし、環境にも貢献できるのですが・・

(2030年にはZEH基準が義務化されるので、それまでの経過措置となります)

このブログでは、省エネ基準の解説やZEH対応の解説も同時に行っていきたいと思います。

省エネルギー基準、ZEH水準の正体 ~住宅性能表示 断熱等級4,5

平成25年省エネルギー基準の地域区分 外皮平均熱貫流率UAの基準値 - べんりや日記

平成11年省エネ基準ではⅠ~Ⅵ地域に分かれていた地域区分が平成25年省エネ基準では1~8地域になりました平成25年省エネ基準の地域区分細かい地域は市町村単位で決め...

一次エネルギー消費量の計算 省エネ住宅エコポイント対応の新築工事の断熱設計 - べんりや日記

一次エネルギー消費量の計算方法の解説です新築工事で省エネ住宅エコポイントの申請を行う場合、一次エネルギー消費量の検討で等級4以上の性能が必須となります。平成25...

もくじへ・・