郊外に点在する田の字型古民家です

農村の暮らしの基盤となっていた田の字型古民家は、その地域材を巧みに組み合わせながら幾度の地震や大雪にも耐えてきた地元の大工の技術の結晶です。

田んぼや里山に囲まれた茅葺屋根の古民家 高柳

![]()

茅葺屋根の葺き替え風景

![]()

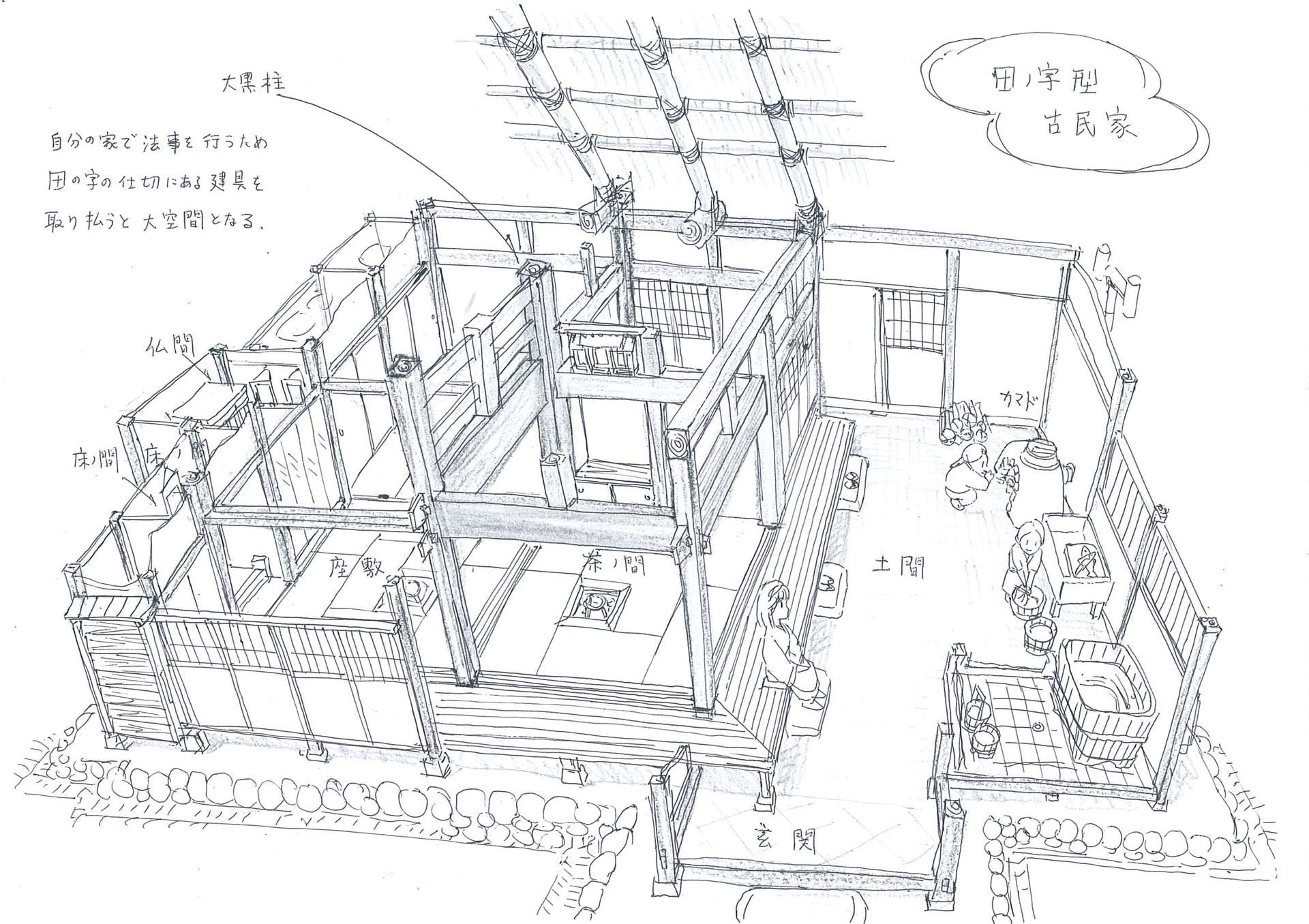

田の字型古民家のイメージ

![]()

田の字型古民家は、主要構造部である田の字に並ぶ4つの部屋を中心として構成され、南側に縁側、庭と外の景色を眺め、西側に仏間、床の間を配置することで、冠婚葬祭の行事の場としての用途を主体としていました。

建物の東側に土間があり、水廻りはここに集約され、家事の全てはこの場で行えました。現在も農村の建物では、その間取りが色濃く残っています。

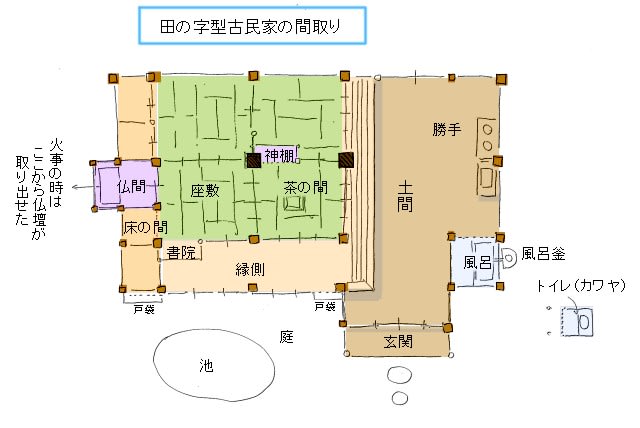

田の字型古民家の間取り

![]()

〇座敷と茶の間

「座敷」には仏間と床の間が設けられ、ここで冠婚葬祭の行事を行いました。

「茶の間」は今で言う「居間」のような部屋で、家族が団欒をする「お茶を飲む部屋」のイメージです。神棚はこの部屋の大黒柱に隣接した面に設けられていました。

〇仏間

座敷に設けられた2帖程の空間に仏壇が備えられ、お寺様がこの部屋に入ってお経をあげました。

仏壇の裏の壁は取り外せるようになっていて、火事になったらここから仏壇と位牌を出せる仕掛けになっていました。

〇縁側

座敷と茶の間の南側に、庭に通じる縁側が設けられ、土間と通じる廊下にもなりました。

この外部に面する建具は戸袋に収納され、風雨や夜間の時は、戸袋から板戸を出して外部から遮断でき防犯や暴風に使用できました。内側には障子戸がはめられていました。

〇土間と勝手

玄関から入ると、奥の方まで通じる土間には、「御勝手(台所)」や「風呂」等の「水廻り」が隣接する屋内の作業場としての機能を持っていました。

土間からは一段上がった「小上がり」の板場があり、そこから座敷に上がる事ができます。

「馬屋」も隣接して、冬の間は家畜も一緒に生活していた地域もあります。

伝統工法の特徴について・・

新潟に点在する田の字型古民家

越路町 長谷川邸

高柳 萩ノ島群落

南魚沼市 六日町周辺

田の字型古民家へ・・

![]()

もくじへ・・

農村の暮らしの基盤となっていた田の字型古民家は、その地域材を巧みに組み合わせながら幾度の地震や大雪にも耐えてきた地元の大工の技術の結晶です。

田んぼや里山に囲まれた茅葺屋根の古民家 高柳

茅葺屋根の葺き替え風景

田の字型古民家のイメージ

田の字型古民家は、主要構造部である田の字に並ぶ4つの部屋を中心として構成され、南側に縁側、庭と外の景色を眺め、西側に仏間、床の間を配置することで、冠婚葬祭の行事の場としての用途を主体としていました。

建物の東側に土間があり、水廻りはここに集約され、家事の全てはこの場で行えました。現在も農村の建物では、その間取りが色濃く残っています。

田の字型古民家の間取り

〇座敷と茶の間

「座敷」には仏間と床の間が設けられ、ここで冠婚葬祭の行事を行いました。

「茶の間」は今で言う「居間」のような部屋で、家族が団欒をする「お茶を飲む部屋」のイメージです。神棚はこの部屋の大黒柱に隣接した面に設けられていました。

〇仏間

座敷に設けられた2帖程の空間に仏壇が備えられ、お寺様がこの部屋に入ってお経をあげました。

仏壇の裏の壁は取り外せるようになっていて、火事になったらここから仏壇と位牌を出せる仕掛けになっていました。

〇縁側

座敷と茶の間の南側に、庭に通じる縁側が設けられ、土間と通じる廊下にもなりました。

この外部に面する建具は戸袋に収納され、風雨や夜間の時は、戸袋から板戸を出して外部から遮断でき防犯や暴風に使用できました。内側には障子戸がはめられていました。

〇土間と勝手

玄関から入ると、奥の方まで通じる土間には、「御勝手(台所)」や「風呂」等の「水廻り」が隣接する屋内の作業場としての機能を持っていました。

土間からは一段上がった「小上がり」の板場があり、そこから座敷に上がる事ができます。

「馬屋」も隣接して、冬の間は家畜も一緒に生活していた地域もあります。

伝統工法の特徴について・・

新潟に点在する田の字型古民家

越路町 長谷川邸

高柳 萩ノ島群落

南魚沼市 六日町周辺

田の字型古民家へ・・

もくじへ・・